Jetzt kostenfrei anmelden!

Kompletten Datensatz bestellen

Im Teufelskreis: Wissensmanagement zwischen PRISM und Facebook

31.07.2013 Unternehmen bauen ihre Zukunft auf dem Wissen, das sie besitzen. Wissensmanagementsysteme lieferten allerdings in der Vergangenheit nicht den Effekt, den sie versprachen. Zu teuer, zu zeitaufwändig erscheint die Organisation eines solchen Systems. Das ändert sich zur Zeit - durch Anleihen aus dem Social Web. Wie die Zukunft von Unternehmen in einer Wissensgesellschaft aussieht und welche Lösungen dafür Erfolg versprechend sind.

HANDLUNGSRELEVANZ

|

|

Operativ |

Strategisch |

Visionär |

|

Technik |

|

|

|

|

Medien |

|

|

|

|

Wirtschaft |

|

|

|

|

|

heute |

morgen |

übermorgen |

Wenn Mitarbeiter in einer Wissensdatenbank kontinuierlich über jeden einzelnen Arbeitsschritt Rechenschaft ablegen und diesen dokumentieren sollen, dann empfinden sie dies als Gängelei und vor allem: als Beschäftigungstherapie. Ganz sicher werden sie dabei auf kurz oder lang ihre Freude am Job verlieren.

Weil in den Anfangszeiten vor allem im Mittelstand CRM-Installationen zu tausenden am heftigen Widerstand der Vertriebsteams gescheitert sind, haben die Unternehmen gelernt. Nicht alles, was dokumentierbar ist, muss auch dokumentiert werden. Und oft helfen soziale Systeme.

Ein kurzes Treffen der Vertriebsmitarbeiter, bei dem jeder einzelne seinen Stand der Dinge offen legt, könnte die Lösung sein. Einer protokolliert die Fakten und alle können es nochmal nachlesen. "Das reicht, um Transparenz herzustellen", sagt Willms Buhse von der auf Enterprise 2.0 spezialisierten Beratung DoubleYuu . Diese CRM-Erfahrung wird mittlerweile auch auf Wissensmanagementsysteme übertragen. Schließlich geht es um die Frage, wie ein vernetztes Unternehmen heute am besten organisiert ist. Und das funktioniert nicht mit Technologie allein, hierzu muss sich das Unternehmen als eigenständiges soziales Netzwerk betrachten - als kommunizierendes Unternehmen eben..

"Einfach Wissen zu dokumentieren bringt noch keinen Mehrwert", ist Buhse überzeugt. Der entstehe erst durch effizientere Zusammenarbeit. Wissenschaftlich wie praktisch sei nachgewiesen, "dass durch Social Collaboration in der Startphase eines Projekts 25 Prozent Effizienzgewinn entstehen". Die Mitarbeiter kommen schneller an Bord und Entscheidungen sind besser nachvollziehbar, weil die Projekthistorie viel transparenter ersichtlich wird.

"Alltägliches, tatsächlich gelebtes Wissensmanagement", meint Ilja Hauß vom Collaboration-Software-Anbieter Communardo , lasse sich am Wissensaustausch in Microbloggs und Activity Streams beobachten: Kollegen stellen Fragen, bekommen direkt Antworten, tauschen Hinweise, Quellen und Ideen aus, meist in guter, manchmal auch in weniger guter Qualität. Entscheidend sei jedoch, so Hauß, "Erfahrungen und Wissen sind in permanentem Austausch, ohne Zutun zentraler Redakteure, besonderer Incentives oder aufwändiger Dokumentationsprojekte."

Die erfolgreichen Wissensmanagementsysteme seien letztendlich "integraler Bestandteil einer Team-Collaboration-Infrastruktur", sagt Hauß. Ob ein Enterprise-Wiki-System, wie Atlassian Confluence , oder eine Social Collaboration Suite wie IBM Connections und Mircosoft SharePoint , oder ein Social Networking Werkzeug wie Communote und Yammer die richtige Wahl ist, hänge von der organisatorischen Ausrichtung ab: "Bewegen wir uns in einem prozess-, projekt- oder eher innovationsorientierten Umfeld?"

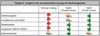

Dabei sind die gebräuchlichsten Softwarewerkzeuge eben die Wikis, Groupware bzw. Collaboration-Management-Systeme, strukturierte Wissensdatenbanken und Enterprise Search Engines, wie die Studie "Sucht ihr noch oder wisst ihr schon?" von Pumacy in einer vergleichenden Betrachtung verdeutlicht. Darüber hinaus gibt es Lösungen, die Wikis mit diversen Social-Media-Werkzeugen verbinden - iBusiness berichtete.

Enterprise 2.0 als Chance für das Wissensmanagement

In puncto Enterprise 2.0 sind die genannten Systeme "ähnlich gut aufgestellt", so die Studie. Sie verfügen alle über die Funktion gemeinschaftlich Wissensbeiträge zu erstellen, Gruppendiskussionen zu ermöglichen, sowie Artikel zu kommentieren. Suchmaschinen hingegen können nur indirekt den Web 2.0-Trend nutzen, indem sie die Social-Media-Aktivitäten (etwa Weblogs, Microblogs) einbeziehen und für die unternehmensweite Suche nutzbar machen.

Denn dass die öffentlichen und geschlossenen sozialen Netzwerke zunehmend zusammenwachsen werden, darin sind sich die Experten weitgehend einig. Ein zunehmendes miteinander Verschwimmen ist demnach vorgezeichnet, ähnlich wie das Private und das Berufliche immer mehr miteinander verwoben sind. Die Trends werden quasi von den öffentlichen sozialen Netzwerken vorgegeben und schaffen so eine Erwartungshaltung bei den Mitarbeitern in den Unternehmen. Daher sind sowohl die IT-Abteilungen wie die Spezialisten für interne Collaboration-Systeme wie IBM oder Salesforce gefragt, die entsprechenden Ansprüche zu erfüllen.

Heterogene Systemlandschaften sind die Unternehmensrealität

Für den Spezialisten Buhse ist die in der Studie vorgenommene Trennung der einzelnen Werkzeuge allerdings recht "willkürlich vorgenommen". Entscheidend ist für ihn die Frage, wie eigentlich Informationsmanagement betrieben werden soll. Denn der "Traum von der unternehmensübergreifenden Suche hat sich nirgendwo erfüllt", so seine Erfahrung. Aus diesem Grund versieht er auch Enterprise Search mit einem Fragezeichen. Häufig gebe es vielleicht eine einheitliche Suchmaske, und dann werde in den unterschiedlichen Töpfen gesucht. Aber kein Unternehmen könne von sich behaupten, es sei richtig gut darin, Infos wiederzufinden, behauptet Buhse.Realität hingegen sei es, so die Erfahrung des Beraters, dass jedes Unternehmen eine "eigene heterogene Systemlandschaft aus proprietären Anbietern" hat, und es somit schwierig sei, über alle Systeme gleichzeitig suchen zu können. Die Technologien des Unternehmens haben aus Sicht Buhses "nicht ansatzweise die Qualität, die man im Netz kostenlos hat". Ein Grund dafür, dass Mitarbeiter oftmals "extrem frustriert" sind, weiß Buhse. Aber ein Unternehmen sei nicht wie Google, das davon profitiert, Tag für Tag Suchanfragen und Bewertungen zu bekommen und auf diese Weise weltweit viel schneller lernen kann.

Es ist der "Der Teufelskreis des CIO", dass Wissen zwar die Währung des Unternehmens der Zukunft ist - man aber heute dafür nicht die nötigen Ressourcen aufbringt, weswegen das Ziel noch später erreicht wird. Im Unternehmen muss sich eine neue Systemversion zunächst einmal einspielen, und so hinkt sie meist einige Jahre hinter dem aktuellen Stand der Suchmaschinen- und Social-Media-Giganten hinterher. Buhses Lösung: Gezieltes Erwartungsmanagement, das klar macht: Social-Collaboration-Modelle können gar nicht so schnell sein wie das, was der Mitarbeiter draußen zur Verfügung hat.

Die Diskussion um die Wikis

Bei schlanken Systemen ist das allerdings anders. Die Pumacy-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Wikis sich "für kleine Arbeitsgruppen ohne formale Hierarchien" besonders eignen und sich durch eine schnelle Einführung sowie eine unkomplizierte Arbeitsweise auszeichnen.

Dem hält Buhse entgegen, dass, sobald es um mehr als textlastige Darstellungen wie etwa Spezifikationen geht, "Wikis eher ungeeignet" sind. Denn es bedarf in diesen Fällen einer Stream-Kommunikation, die alles integriert aus einer Hand darstellt. Hier kämen dann die Platzhirsche von Enterprise 2.0 wie Microsoft Sharepoint, IBM Connections, Salesforce Chatter, etc. zum Zuge.

| Die vier zentralen Lösungen für Wissensmanagement |

|---|

Quelle: Pumacy |

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen.

Jetzt Mitglied werdenUnterschiedliche Wertemuster der Generationen

Zu einem effektiven Erwartungsmanagement gehört es, auch die unterschiedlichen Wertemuster der Mitarbeiter im Unternehmen zu erkennen und miteinander in Einklang zu bringen. Denn gerade in den Erwartungen an Wissensmanagementlösungen spiegeln sich die Unterschiede deutlich wider. Während etwa Führungskräfte eher auf Sicherheit und Informationsqualität setzen, geht es der Internetgeneration vor allem um Geschwindigkeit, stellt Buhse immer wieder fest. "Hier prallen Generationen aufeinander". Eine Brücke zwischen den Generationen muss her, fordert Buhse, um so die verschiedenen Erwartungen besser managen zu können.Vernetzungslücken in einer Potenzialanalyse aufspüren

Es geht darum, Symptome und Ursachen voneinander zu unterscheiden und einen Weg zu finden, mit welchen Maßnahmen Vernetzungslücken geschlossen werden können. Seien es andere Meetingformate, ein anderes Vorleben der Vorgesetzten, oder technische Plattformen im Unternehmen.

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen.

Jetzt Mitglied werdenVon einem "Paradigmenwechsel des dezentralen Mitmachens" spricht Ilja Hauß. Auf diesen müsse man sich einlassen und ihn gezielt fördern, sowie die IT-Plattform direkt in die kollaborativen Arbeitsprozesse integrieren, darauf komme es künftig an. Denn in vielen Unternehmen hapert es gerade am kollaborativen, bereichsübergreifend vernetzten Arbeiten. "Daher ist die Einführung von Beginn an mit konkreten, in der IT-Umgebung abgebildeten Best-Practice-Arbeitsweisen für die Mitarbeiter und Führungskräfte abzubilden", empfiehlt Hauß. Welche Technologie letztendlich ausgewählt wird, ist maßgeblich von der IT-Strategie, dem Prozessumfeld und der Kommunikationskultur, dem Investitionsvolumen sowie der vorhandenen Infrastruktur abhängig.

Die Kosten entscheiden über die Wahl der Lösung

Womit wieder das eingangs skizzierte Problempaket im Raum steht, das die Einführung von geeigneten Lösungen besonders für KMUs erschwert. Bei der Auswahl eines IT-Systems sind in den meisten Fällen die Kosten entscheidend, stellt auch die Pumacy-Studie fest.In der McKinsey-Erhebung Business and Web 2.0 gaben immerhin 67 Prozent der Unternehmen im Jahr 2012 an, dass sie ihre Investitionen in Enterprise-2.0-Technologien erhöhen werden.

Grundsätzlich gilt, so die Studie, dass die weit verbreiteten Open-Source-Wikis den Druck auf die Preise der Wissensmanagementsysteme erhöhen. Daher seien die Preise für die meisten kommerziellen Lösungen für Wikis und strukturierte Wissensdatenbanken erheblich niedriger als für andere Unternehmenssoftware.

Groupware-Lösungen hingegen sind laut Studie tendenziell teurer als die speziellen Wissensmanagementsysteme. Allerdings verfügen sie auch über einen größeren Funktionsumfang für die angestrebte Kollaboration in einem Unternehmen. Dagegen ist das Angebot von leistungsfähigen Enterprise-Search-Lösungen noch relativ klein, so die Studie. "Die vorhandenen kommerziellen Produkte haben in der Regel deutlich höhere Lizenzkosten als die vorgenannten Systeme und erfordern zusätzliche Systemanpassungen", heißt es.

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen.

Jetzt Mitglied werdenDie Wahl der IT-Umgebung: Cloud hat gute Karten, eigentlich

Eben weil Inhouse-Lösungen in der Regel Hard- und Softwareinvestitionen erforderlich machen, die einige Zeit in Anspruch nehmen, sieht die Pumacy-Studie bei ihrer Analyse SaaS-Lösungen klar im Vorteil, "da diese kurzfristig und ohne hohe Anfangsinvestitionen bereitgestellt werden können."Dies sei gerade für KMUs wichtig, denn um die hohen Anfangsinvestitionen überschaubar zu halten, ist es etwa wünschenswert, "dass nur die tatsächlichen verwendeten Ressourcen bezahlt werden, aber zugleich die Option gegeben ist, die Nutzerzahlen im Projekt variabel zu halten."

So ist das Bezahlmodell 'Pay-per-Use' auf Basis der tatsächlichen Nutzung bei Cloudlösungen häufig anzutreffen, was ihnen daher einen weiteren Vorteil gegenüber herkömmlichen Lizenzen einbringt, stellt die Studie fest. Auch die Skalierbarkeit sei gegeben, "da die Ressourcen in der Cloud flexibel erweitert werden können."

Auch der Mann von Communardo ist überzeugt, dass bei der Integration der gesamten Daten-Lieferkette in den Wissens- und Erfahrungsaustausch zukünftig Cloud Lösungen bzw. entsprechend abgesicherte Hybridlösungen "den Takt vorgeben und die mehrschichtige Einbindung ermöglichen" werden.

| Vergleich der Systemansätze |

|---|

|

PRISM erschwert die Cloud-Entwicklung

Dumm nur, dass es ausgerechnet jetzt, bedingt durch PRISM, eine neue Zurückhaltung gibt bei den Cloudtechnologien. Statt in der Cloud sollen die Daten und Dokumente lieber im Unternehmen bleiben, so die neue Devise. "Das verlangsamt die Entwicklungsgeschwindigkeit erneut", so Buhses traurige Fazit. Vor allem gegenüber Cloudsystemen, die ihre Daten in den USA hosten, sei die Skepsis ausgesprochen groß.In puncto Datensicherheit muss jedes Unternehmen für sich austarieren, wie sich die Datensicherheit im eigenen Unternehmen bewerkstelligen lässt und "welche Sicherheitsstandards ein professionell betriebenes Rechenzentrum bietet", so die Studienautoren. Die Vorbehalte gegenüber Cloud-Diensten seien in der Regel am größten, auch wenn es gerade bei KMUs an entsprechenden Ressourcen fehlt, "um auch nur annähernd die mehrfach redundant ausgelegten Sicherheitssysteme der großen Rechenzentren zu erreichen".

Buhse rät den Unternehmen zur feineren Differenzierung: Welches sind die banalen Informationen und welches die Top-Secret-Infos? Unterschiedliche Sicherheitsanforderungen bei den jeweiligen Datensätzen könnten eine Lösung sein. Eine Art "isolierter Infrastruktur" für besonders kritische Daten, schwebt Buhse vor. Doch die dürfe nicht für jede Art von Kommunikation gelten, denn so würde jede Zusammenarbeit im Unternehmen wieder kaputt gemacht. "Wenn ich an jeder Stelle 27-stellige Passwörter eingeben muss, wird es schwierig."

Doch selbst wenn durch PRISM eine Akzeptanzdelle für Cloudsysteme entsteht, werden Unternehmen bis 2020 nicht darum herumkommen, viel stärker in vernetzten Strukturen zu denken und weniger in abgetrennten Abteilungen. So können sie es schaffen, ihre Prozesse zu beschleunigen und an Marktnähe hinzuzugewinnen. Sicher ist, dass Internet und Technologien ihren Beitrag leisten werden, um Infrastrukturen bereitzustellen, die eine vernetzte Zusammenarbeit unter den Mitarbeitern wie auch mit den Kunden gewährleisten.

Vielleicht sollte noch etwas an der Begrifflichkeit gefeilt werden, denn "Wissensmanagementsystem" kennzeichnet kaum die Veränderungen, die diese Art der Enterprise-2.0-Systeme zur Zeit durchläuft. "Kollaboration-Managementsystem" könnte der exaktere Begriff werden.